Соликамск в живописи интересен не только ходом

исторического развития города, но и промышленными пейзажными

работами, которые хранятся в музеях нашей страны и частных собраниях

коллекционеров.

Друзья, давайте посмотрим на Соликамск глазами художников.

Астаулов Павел Владимирович (1975) родился в

Тамбове. Окончил Тамбовское Высшее Командное Краснознаменное училище

химической защиты имени Подвойского. С детства тяготел к живописному

искусству. Учился в ДХШ №1 г. Тамбова. С тех пор неустанно занимается

самообразованием, изучая теорию живописи и технические приёмы старых

мастеров.

Художник нашел свой особенный стиль в написании

натюрмортов и архитектуры в пейзаже. Его работы отличаются максимальной

правдивостью изображения, тщательной детальной проработкой, четкостью

композиционного воплощения. В своем творчестве художник обращается к

русскому прошлому, к национальным основам нашей культуры. Для сюжетов

своих произведений часто использует реальные памятники русской

архитектуры и предметы старины.

С 2002 года участник областных и

всероссийских выставок. С 2010 года член союза художников России. Его

картины находятся в частных коллекциях России, Англии, Финляндии,

Австрии, Испании, Латвии.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_30440

http://astaulov.ru/?view=astaulov

Белов Станислав Кондратьевич (1937-1989) омский художник график, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза художников

РСФСР, сын известного сибирского художника К.П. Белова, один из самых

ярких представителей поколения «шестидесятников», родился 24 мая 1937

года. В 1955—1961 гг. учился во ВГИКе на художественном факультете по

специальности «Художник фильма».

Вернувшись после окончания

института в родной город, он был среди тех, кто менял направление

искусства в Омске. С 1961 года работал художником-постановщиком на

Омской студии телевидения, затем старшим преподавателем на кафедре

живописи и рисунка художественно-графического факультета Омского

педагогического института им. А.М. Горького. С 1976 года – зав. кафедрой

живописи, с 1987 года – профессор.

С 1981 по 1985 год возглавлял Омскую организацию Союза художников РСФСР. Неоднократно участвовал в работе республиканских, областных и зональных выставкомов, Делегат IV съезда художников РСФСР и V съезда художников

СССР. Один из организаторов зональной выставки «Молодые художники

Сибири». Десятки выставок сделали его имя известным в России и за

рубежом. Награды: вторая премия ЦК ВЛКСМ за серию «На мирной земле»

(1972), знак «Отличник просвещения СССР» (1987).

Его произведения приобретались Министерством культуры РСФСР, дирекцией выставок Союза художников

РСФСР. Работы хранятся в Городском музее «Искусство Омска», Омском

музее им. М.А. Врубеля, ОГИК музее, Тобольском государственном

историко-архитектурном музее-заповеднике, музеях Твери, Мурманска,

Венгрии.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_35146

Бибиков Виктор Сергеевич (1903-1973) - советский художник-график, мастер цветной линогравюры, пейзажа. Член Союза художников с 1932 года, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955).

Виктор Сергеевич родился в селе Душенове Московской области.

С

1920 по 1925 год служил в Красной армии, после демобилизации поступил

на художественные курсы Ассоциации художников революции (АХР) и окончил

их в 1928 году, но до 1930 года дополнительно учился у художника И.Н.

Павлова. Большое влияние на творческое развитие художника оказал Николай

Шевердяев, преподаватель ВХУТЕМАСа (высших художественно-технических

мастерских), декан графического факультета.

Участвовал в

художественных объединениях ОМАХР (Объединение молодёжи ассоциации

художников революции) и АХР. С 1930 года постоянный участник

художественных выставок.

Участник Великой Отечественной войны.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.» и другими медалями СССР.

Работал в Студии военных художников имени М.Б. Грекова с 1949 по 1963 год.

Произведения

В.С. Бибикова находятся в Государственной Третьяковской галерее,

Государственном Русском музее, Горьковском художественном музее Пермской

государственной художественной галерее и частных коллекциях России и

зарубежья.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_37044

Бортнов Пётр Степанович (п. Нижняя Салда, ныне город Свердловской области, 1918-2013) - живописец и педагог.

В

начале своего творческого пути специализировался на исторической

тематике. Его произведения отличает чёткий реалистический почерк,

высокая культура живописи, хороший рисунок. Колористические решения

отмечены сдержанностью, согласованностью тонов.

В последнее время

много работал над пейзажем. Каждое лето жил в своей летней мастерской в

Нижней Салде. Среди многих красот и живописных уголков его более

притягивает скромная красота родного края. Создал более 1000 полотен.

Его

картины находятся в Центральном музее Армии, Государственной

Третьяковской галерее, в музее трудовой славы г. Джезказгана, во многих

музеях Среднего Урала, в культурных центрах, а также в частных

коллекциях России и зарубежья.

Картина называется "Соликамск". Хранится в МБУК "Нижнетагильский музей изобразительных искусств".

Источник: https://vk.com/wall-108854350_47650

Дмитриев Олег Алексеевич (1913-2009) - советский художник и художник-график, пейзажист и пушкинист.

Учился в Московском институте изобразительных искусств у М. А. Доброва.

Почётный

гражданин города Соликамск — за активное участие в создании

Соликамского краеведческого музея; в музей было передано более 300 работ

художника.

Картины Олега Дмитриева входят в собрания многих музеев России.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_36824

Дьячков Сергей Степанович (1919-1994) - живописец, график, художник книги.

Закончил:

«Пермское художественное училище». Участвовал в выставках с 1948. Жил и

работал в Перми. Некоторые его работы хранятся в Пермском областном

краеведческом музее.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_37812

Ефремов

Алексей Валентинович (1963) - живописец, график.

Член Союза художников России. Лауреат премий губернатора Свердловской области за выдающиеся

достижения в области литературы и искусства (2010, 2015 гг.).

Алексей родился 1 июля 1963 года в г. Свердловске. В 1983 г. окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художественного училища. В 1991 г. - кафедру искусствоведения Уральского государственного университета (г. Екатеринбург). С 1991 г. работает в студии "Артефактум", занимается музейным проектированием, оформлением интерьеров. Отдает предпочтение станковой живописи (жанрам пейзажа, портрета, натюрморта) и графике.

Мастер городского пейзажа, в особенности старого Екатеринбурга.

За

последние 15 лет провел более 30 персональных выставок, постоянный

участник коллективных городских и региональных художественных выставок.

Соликамск. Троицкая церковь, 2011 г.

Картины художника находятся в постоянных экспозициях музеев Екатеринбурга, Пышмы, Алапаевска, других городов уральского регионаБольшое собрание картин приобретено "Уральским банком реконструкции и развития” (г. Екатеринбург). Активное участие принимает в выставках и арт проектах художественной галереи OnlineArt (Екатеринбург, Россия) с 2002 года. Картины А. Ефремова опубликованы в ряде книг по искусству Урала, издано

несколько серий календарей, в 2008/2011/2020 годах вышли персональные

альбомы живописи Алексея Ефремова художника.

Источник: https://ok.ru/group/53338131923127/album/54386774048951/882748206007 https://vk.com/wall-108854350_28024

Жданов Валентин Васильевич родился в посёлке Суксун Пермской области

в 1948 г. Учился на художественно-графическом факультете

Нижнетагильского педагогического института (1966-1971). Член Союза

художников России с 1982 г.

Выставочная деятельность началась с

1972 г. Валентин - живописец (пейзаж, натюрморт, портрет, интерьер,

тематические и мифологические композиции), автор

монументально-декоративных произведений (роспись, витраж, сграффито),

работает в акварели.

Участник международных, всесоюзных, республиканских и региональных художественных выставок.

Произведения хранятся в музеях России и в частных собраниях за рубежом.

Мир

образов Валентина Жданова развивался от лирико-романтических пейзажей к

постепенному освоению тематических композиций обобщённого характера, к

полиптихам картин-размышлений. Живописный строй образно-пластического

решения этих произведений наполняется сложным духовным подтекстом. В

передаче ассоциативно-метафорической связи предмета и пространства

угадывается попытка соединить разновременные сюжеты в единый контекст

времени.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_30844

https://valentin-zhdanov.ru/o-hudozhnike/

Литература: - Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 192 с. : ил.

Зырянов Александр Петрович (1.10.1928) - советский и российский художник; график, мастер линогравюры, народный художник Российской Федерации (2004); профессор Уральского филиала Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (1995).

Родился в селе Покровское Егоршинского района Уральской области.

В

1950 году окончил Свердловское художественное училище, продолжив

образование, в 1956 году окончил Московский художественный институт им.

В. И. Сурикова, отделение графики.

По окончании обучения

Зырянов работал в Свердловске (ныне Екатеринбург), сотрудничал с книжным

издательством, оформил книгу В. В. Маяковского «Что ни страница, — то

слон, то львица».

С 1956 года художник живет в Перми. Участник

художественных выставок с 1957 года. В 1960 году стал членом Союза

художников СССР. Стал мастером станковой линогравюры, известен и как

специалист по книжной графике, плакату, экслибрису и рисунку.

Художник

стал участником всесоюзных, республиканских и международных выставок. В

1980-х годах он обратился к новой для него теме — балету, создав для

Пермского театра оперы и балета серию гравюр, навеянных образами

спектаклей этого театра. Совершил творческие поездки в Крым, Грузию,

Францию и Италию.

Работы А. П. Зырянова находятся в коллекциях

Государственной Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств

Республики Карелия, Северо-Осетинского музея изобразительного искусства,

Тамбовского художественного музея, Белгородского художественного музея,

Оренбургского музея изобразительного искусства, Художественного музее

Республики Бурятия, Иркутского художественного музея, Государственного

музее музыкальной культуры (Москва) и других музеях России.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_35392 https://permartmuseum.ru/article/22?ysclid=lutagpnrhr385635978

Работы:- Зырянов, А. Мотовилиха : альбом / А. Зырянов. - Пермь, 1978.

Зырянов, А. П. Пермь в гравюрах : [серия из 20 линогравюр] / А. П. Зырянов, нар. худож. России ; вступ. ст. Ю. Тавризян. - Пермь : Б. и., 2008.

- Чудские древности Прикамья : альбом / текст В. Оборина. - Москва, 1973.

Литература: - Александр Зырянов : каталог выставки / автор вступ. статьи и сост, А. Черняк. - Пермь, 1974.

- Александр Петрович 3ырянов. Графика : каталог выставки / вступ. статья А. Ефимовского. - Пермь, 1978.

- Андаева, Р. Пламень звезд пятиконечных / Р. Андаева // Веч. Пермь. - 1972. - 21 янв.

- Ефимовский, А. Александр Зырянов : буклет / А. Ефимовский. - Пермь, 1979.

- Ефимовский, А. Творчество, ставшее судьбой / А. Ефимовский // Звезда. - 1979. - 12 янв.

- Заслуженный художник РСФСР Александр Зырянов. Графика : каталог выставки. - Пермь, 1989.

- Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 192 с. : ил.

- Пермь в линогравюрах А. Зырянова : альбом / вступ. статья Н. Н. Серебренникова. - Пермь, 1962.

- Светлая сила гравюры. Александр Зырянов : альбом / авт. сост. А. П. Крохалева. - Пермь : Астер, 2020.

- Художники Перми : сборник очерков / сост. Н. Казаринова. - Пермь : Кн. изд-во, 1981. - 175 с.

- Черняк, А. Графическая песня о Прикамье / А. Черняк, Н. Гашев // Звезда. - 1975. - 3 дек.

- Ягодовская, А. Поэзия сурового Прикамья / А. Ягодовска // Художник. - 1968. - № 6. - С. 20-22.

Колышев Юрий Богданович (1944) - один из признанных волгоградских мастеров архитектурного пейзажа, знаток рисунка и акварели.

Юрий

Колышев - художник лирического склада. Его образы эмоциональны,

архитектура в них живет в неразрывном единстве со средой. Его творчество

теснейшим образом связано с любимой им преподавательской профессией,

которой он служит вот уже почти полвека. Юрий Богданович - профессор

Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного

технического университета, он выпустил несколько поколений волгоградских

архитекторов.

Первая персональная выставка Ю.Б.Колышева

состоялась в 1978 г. В Союз художников он вступил в 1996 г. Художник уже

более сорока лет принимает активное участие в международных,

всероссийских выставках. Его работы отмечены дипломами IV и V

Международных конкурсов по архитектурному рисунку.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_36737

Коровин Олег Дмитриевич (29.10.1915, г. Екатеринбург — 19.02.2002, г.

Чехов Московской обл.), живописец, акварелист, художник книги; заслуженный художник России.

В

1936 г. окончил Пермское художественное училище. Преподавал в

Свердловском художественном училище. Станковые работы Олега Коровина тематически разнообразны: портреты, пейзажи, интерьеры, исторические композиции.

Более сорока лет сотрудничал с книжными издательствами Перми, Екатеринбурга, Москвы. Первая оформленная художником книга вышла в Свердловске в 1949 г. На всероссийском конкурсе «Искусство книги» награжден дипломом II степени (1980) за миниатюру «Сказы Павла Бажова» и дипломом I степени за миниатюру А. Суворова «Наука побеждать» (1981).

Источник: https://vk.com/wall-108854350_43464

Литература: - Андаева, Р. Олег Коровин : буклет / Р. Андаева. - Пермь, 1979. - 171 с.

- Казаринова, Н. Прекрасное есть жизнь / Н. Казаринова // Веч. Пермь. - 1975. - 1 авг.

- Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 192 с. : ил.

- Усков, П. Награда художнику / П. Усков // Звезда. - 1978. - 22 марта.

- Фукалова, И. Квадрат холста прекрасно чист / И. Фукалова // Звезда. - 1980. - 7 авг.

- Художники Перми : сборник очерков / сост. Н. Казаринова. - Пермь : Кн. изд-во, 1981. - 175 с.

- Черняк, А. Березы у Сибирского тракта / А. Черняк, Н. Гашев // Звезда. - 1975. - 5 июня.

Круглова Ирина (22.08.1981 г., гор. Каунас, Литва). В 10 лет переехала вместе с

родителями в Ульяновск. Четыре года занималась музыкой по классу

фортепиано. Хотя музыка и привлекает Ирину, она понимает, что это не ее

стезя. В 15 лет начинает много рисовать и осознавать свое настоящее

призвание. Ее художественной миссией, как сама она ощущает, есть

служение красоте.

С 1998 по 2002 год учится в Ульяновском Училище Культуры на

отделении художник-оформитель, где главный упор ставится на станковую

живопись и рисунок. Заканчивает Ирина Училище Культуры с красным

дипломом.

Диапазон творчества Ирины Кругловой разнообразен: и психологические

портреты, и натюрморты, и обнаженные натуры, и городские пейзажи, и

жанровые картины - дающие почву для размышления о простой, а порой и

драматической жизни людей и животных.

С 2010 года Ирина начинает серию жанровых картин, в которых передает

собственные переживания тихой и скромной жизни заброшенного городка,

где довелось жить после красивого, изысканного Каунаса.

Богоявленская церковь, 2012 год

Сторожа времени, 2013 год

Художника интересует не только внешне привлекательная сторона жизни, к

которой все так стремятся в наш бурный век, но и непримечательные

закоулки, где так же пульсирует биение жизни.

Осенью 2011 году посещает город Сергиев Посад, где пишет с натуры серию картин уникального памятника русской культуры и истории.

Произведения Ирины Кругловой находятся в галереях и частных коллекциях России и за рубежом.

Источник: https://ok.ru/group/53338131923127/album/54386774048951/869946432439 https://vk.com/wall-108854350_28870

Кузнецов Андрей живет в Усолье. Учился в Пермском

педагогическом училище № 4, на художественно-графическом отделении. В

1994 году закончил Красноярский государственный художественный институт

(КГХИ), отделение ДПИ, художественная керамика.

Работы

находятся в коллекции Соликамского краеведческого музея, Березниковского

краеведческого музея им.Коновалова, в частных собраниях Германии,

Чехословакии.

- Этюды - моя страсть, в них выражаются

быстротечные мгновения природы, неповторимость образов, настроений.

Только в этюдах можно сохранить те эмоции, которые и собственно

впечатлили на их написание, - признается Андрей Кузнецов.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_28337 https://domgubernia.ru/mastera/kuzneczov-andrej-vladimirovich/

Литература: - Балуева, Е. Керамическая живопись Андрея Кузнецова / Е. Балуева // Наш Соликамск. - 2000. - 13 января. - С. 14.

Пейзаж с мостом, 1989 год

Одинцов Игорь Павлович – яркий, самобытный художник-график. Окончив

ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.

И.Е. Репина (1978), Игорь Одинцов вернулся в родной город Пермь,

работал в мастерских Худфонда СХ РСФСР, стал членом Союза художников

России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО,

получил почетное звание Заслуженного художника России.

Его

творчество является неотъемлемой частью изобразительного искусства

Пермского края. Монументальные, лаконичные по стилю линогравюры

участвуют на представительных региональных, всероссийских и всесоюзных

выставках эстампа. Они обладают точно выверенным рисунком,

уравновешенной композицией, выразительной светотенью.

Параллельно

Игорь Одинцов занимается живописью, много пишет с натуры – портретов,

пейзажей и натюрмортов. Ведущим жанром для Одинцова остается пейзаж,

который предполагает активную работу с натурой, поэтому художник

постоянно работает на пленэре, во время поездок творческих групп в

разные места Прикамья и в целом России. Повсюду художника волнует тема

взаимоотношений мира и человека, одухотворенная красота русской природы.

Работы

И.П. Одинцова хранятся в Пермской государственной художественной

галерее, Пермском краеведческом музее, в музейных собраниях Пермского

края (Березники, Чердынь, Соликамск), в художественных музеях городов

Йошкар-Ола, Киров, Омск, Томск, а также в частных коллекциях Англии,

Голландии, Швейцарии и России.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_34415

Литература: - Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 192 с. : ил.

Плотников Владимир Александрович – живописец, исследователь древнерусской архитектуры, один из активных деятелей по

сохранению русской старины, внесший немалый вклад в этнографические

исследования, в том числе в комплектование финно-угорского

коллекционного собрания Российского этнографического музея (РЭМ).

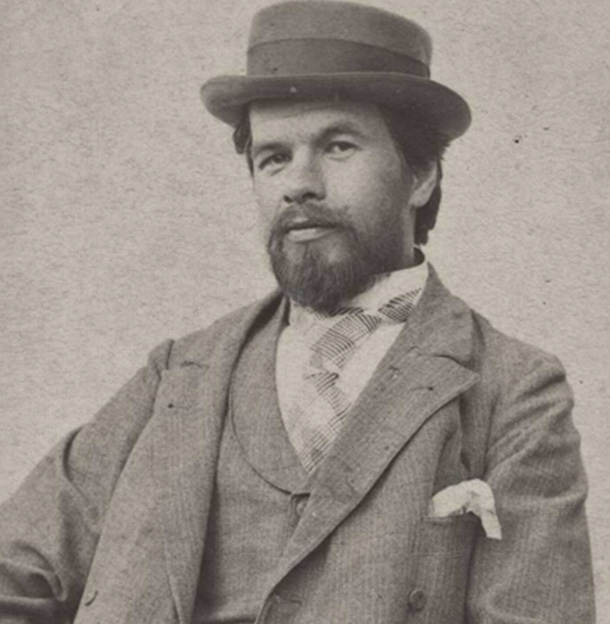

Владимир

Плотников родился в 1866 г. в Перми в семье с художественными

традициями. Его прадед по матери, И.В. Бабин, так же, как и дед, Н.И.

Бабин, были местными иконописцами. Ближайшие родственники - Василий и

Петр Верещагины, выпускники Санкт-Петербургской академии художеств,

имевшие звания профессора и академика. Художественные традиции семьи

определили его наклонности и повлияли на выбор профессии, определили его

интерес к древнерусской истории, архитектуре. Русская старина

становится главной темой его творчества.

В 1903–1915 гг. В.А.

Плотников предпринял множество поездок по губерниям Северной и

Центральной России, чтобы, как он пишет в одном из писем сотрудникам

Этнографического отдела Русского музея (ЭО), «увековечить те памятники,

которые представляют несомненный художественный интерес, и которых еще

не настигла рука вандала-разрушителя».

В 1908 г. Плотников

совершил поездку в Соликамский и Чердынский уезды Пермской губернии, где

собрал большую коллекцию этнографических предметов, характеризующих

различные стороны жизни коми-пермяков. Жизнь Владимира Плотникова

преждевременно прервалась в 1918 году. Он погиб в Петрограде при

невыясненных обстоятельствах.

Источник: https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/plotnikov-vladimir-aleksandrovich/

Литература: - Серебренников, Н. Н. Плотников Владимир Александрович / Н. Н. Серебренников // Урал в изобразительном искусстве. - Пермь : Кн. изд-во, 1959. - С.138.

Пьянов Валерий Александрович (1940-2012) - русский художник-нонконформист, представитель московского андеграунда 1960-х - 1980-х годов, специалист в области реставрации древнерусской живописи.

Валерий

Александрович Пьянов родился в 1940 году в Москве. Окончил Центральную

Художественную школу. Становление Валерия Пьянова, как реставратора и

художника, происходило под руководством братьев Чураковых: Степана

Сергеевича (главного участника поисков, спасения и реставрации картин

Дрезденской галереи в 1945 году) и Сергея Сергеевича (известного

специалиста по древнерусскому искусству, автору ряда инновационных для

того времени методов консервации и реставрации древнерусской фресковой

живописи).

Участвовал и руководил реставрационными работами

памятников живописи XII-XVII веков в Великом Новгороде, Ярославле,

Ростове Великом, Боровске, Соликамске, в течении восьми лет работал над

реставрацией соборов Московского Кремля, собора Смоленской Богоматери и

Новодевичьего монастыря, реставрировал алтарную часть Троицкого Собора

Свято-Данилова монастыря. Принимал участие в реставрации работы

Рембрандта «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (ГМИИ им. Пушкина). Работая в

Великом Новгороде в Церкви Спаса Преображения, открыл ранее неизвестные

фрески выдающегося византийского живописца Феофана Грека. Впоследствии

работал над восстановлением Трапезной палаты в Оптиной Пустыне.

В

живописи Пьянов выступает как тонкий поэт архитектурного пейзажа и

интерьера, держит реалии древнерусской стенописи "на слуху", помнит

церковный интерьер и экстерьер "на ощупь". Музыкальная дискретика его

письма и духовна, и живописна одновременно. Общая тектоника его

произведений тяготеет к кристаллической структурности, напоминая об игре

граней горного хрусталя.

Работы Валерия Пьянова находятся в

Государственной Третьяковской Галерее, Коллекции нонконформистского

искусства из Советского Союза Нортона и Нэнси Додж (Музей Джейн Вурхис

Зиммерли при университете Ратгерс штата Нью-Джерси, Нью-Бранзуик,

Нью-Джерси, США), в Музее храма Христа Спасителя, в музее Ватикана, в

Музее Современного Искусства в Стокгольме, в Музее «Другое искусство», в

Новгородском Государственном Музее, в художественном собрании Югорского

Акционерного Банка, собрании Э. Фукса, в частных коллекциях Европы,

Австралии, ЮАР, стран Северной и Южной Америки.

Источник: https://vk.com/wall-108854350_33765

Продолжение следует...

|